From: 松田航

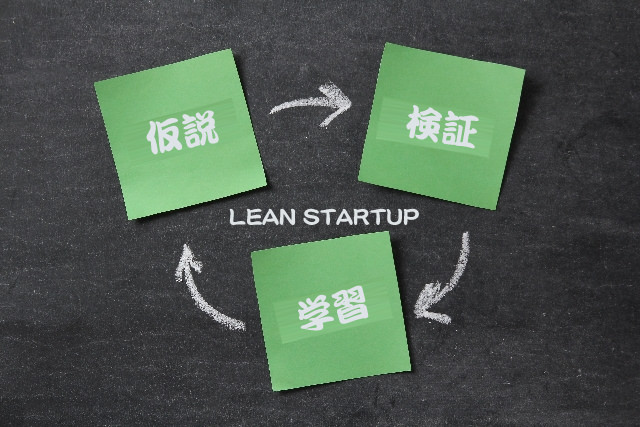

リーンスタートアップ。

IT、さらに言うと、ITスタートアップの界隈で話題になっている(なった)起業の方法論です。

これがなんで話題になったかというと、起業のプロセスがようやくすこし科学的になったからです。

キーワードは「検証」です。

今からリーンで立ち上げるプロジェクトがあるため、復習がてら書いてみます。

スタートアップはギャンブル?

スタートアップというのは、当たるかどうかが正直わからないものです。チャレンジングなものほどその傾向が強く、Googleもそうですし、Facebookもそうです。仮に私が記憶がない状態で、過去に戻ってFacebookの創業メンバーと会っていたとしても、なんだこの連中? くらいにしか思わず、投資なんて考えもしなかったでしょう。

実際100社に投資して、1,2社当たればいいや、というある種のギャンブルです。

急成長するスタートアップになるのか? という疑問どころか、そもろもターゲットがいるのか? その商品にお金を払ってくれるのか? そもそも悩みが独りよがりでは無いのか?

そういう不安を押しのけつつ、作って、当たれー!!!と祈るのが、スタートアップだったわけです。(いい過ぎですが)

リーンスタートアップでは、起業のリスクを最小限にし、意味のある失敗を繰り返すことで、成功へ近づいていく方法論を確立しています。これはとても革新的で、ちゃんとビジネスとしてやりましょうね、というのがひとつの案として示されたということです。

リーンスタートアップの要訣

リーンスタートアップの要訣はなんといっても、「検証による学習」にあります。

(1)すごく前

完璧なものをつくって、リリース。ウォーターフォール

(2)すこし前

とにかく早くリリース。全力で書け。アジャイル

(3)リーンスタートアップ

ちゃんと検証して、それが本当に必要なのか見てから、最小限作ろう。リーン

というのがざっくりな違いです。前と書いてありますが、現在でも主要は上の2つでしょう。

しかし、(1)(2)ですと、無駄なものを作る可能性が高くなります。どれだけ自信満々に作り始めても、まったくユーザが欲していないものを作りがちです。(実際に、僕は全力で利益にならないものをつくってしまいました)

そうすると、それまでに使った費用や工数はすべて無駄になり、だいぶ厳しいスタートアップ生活を余儀なくされます。bootstraping起業(自己資本起業)ならともかくとして、投資家がいたらより厳しいでしょう。詰められます。

だからこそのリーンスタートアップです。

顧客の課題・それに対するソリューション(解決策)・価格(収益)・チャネル、をきちんと検証し学習して、それからスケール(拡大)を考えよう、という話です。

例えば、靴の販売で有名なザッポスは、地元の靴屋の靴をそのままオンラインで販売してみて、ニーズを確認しました。

このように、実際に必要とされているものを、ユーザがいる+チャネルで売れている、という確認が取れれば、事業化および拡大に安心して走れることになります。

反面、ダメだった場合、すぐに調整してのピボットや、そもそものアイディアの再構築に時間がさけます。

やり方

やり方はだいたいこんな感じで流れます。もちろん考え方や本質の方が大事なので、参考までに。

①プランA(本来の計画)を作る

②プランで最もリスクの高い部分を見つける

③プランを体系的にテストし続ける

① プランAを作る

はじめのプランを作ります。ビジネスモデルの仮説を捕まえて、書き出します。

プランAはソリューションではなく、ビジネスモデル全体です。

なんの課題を持っているか?

↓

では、ソリューション(解決策)は?

↓

チャネルは?

↓

収益は?

の流れです。ソリューションに拘り過ぎるのはやめましょう。ここ考えるのが一番楽しくて、大体の起業家が得意なところでして、その結果はまるのもここです。

もうすこし細かいところを考えるのであれば、リーンキャンバスというツールがいいでしょう。『実践リーンスタートアップ』の著者アッシュ・マウリャ氏が作成しているものです。

これら9つのブロックに内容を記述していき、ひとつのプランとするのです。

このリーンキャンバス何がいいって、作成するのに30分もかかりません。15分くらいで作成できます。

何枚も作成して、それをまともな相談相手に相談しましょう。まともな相談相手とは、起業or事業についての理解があり、相談に対してなんらかの適切な反応が得られそうな人です。

② プランで最もリスクの高い部分を見つける

「成功する製品の構築 = リスクを減らす」ですよね。なので、成功するためにはリスクを低減しないといけません。

スタートアップの最も大きなリスクとは、「誰も欲しく無いものを作ること」です。そのため、3段階に渡ってテストします。

■ 第1ステージ 課題/解決フィット

解決に値する課題があるのか?をテストします。

実はアイディアはとても安いのです。なんらかの課題を頭に入れつつ、10冊くらい起業家やマーケターの本を読んでみてください。きっと、新規のアイディアが2,3ノートに書かれているはずです。

しかし、そのアイディアに対して取り組むのは高いコストが必要です。

・それは顧客が必要としているものですか?

・顧客はお金を払ってくれますか?

・それは解決可能ですか?

この3つの問いに答えるために、顧客にインタビューをしましょう。

知り合いの知り合いくらいの距離感がちょうどいいですが、

■ 第2ステージ 製品/市場フィット

続いて、誰かに必要とされるものを構築したか? をテストします。

簡単に言えば、必要最低限のものだけを用意して、実際に売ってみるということです。

とにかく必要最低限のものです。売るのに必要最低限。コア部分だけという意味ですね。アーリーアダプターが好みそうなあれです。

実際に売ってみるのも手っ取り早いのですが、顧客へのインタビューを挟むのもいいでしょう。そして、買ってくれた人がちゃんと使ってくれるかを確認しましょう。

使ってくれていないのであれば、またインタビューです。で、修正するところは修正する。

■ 第3ステージ 拡大

ここまでできて初めて拡大を考えます。

成長するための方法をひとつに絞って、時間や資金を投下します。これもちゃんとテストをしているはずですから、安心してお金を入れられるはずです。

ここまでしっかりと検証・学習に時間を費やせば、安全側な起業ができるようになります。

③ プランを体系的にテストし続ける

そして、一度検証して終わりではなく、構築 - 計測 - 学習のループを回し続けます。

常に、仮説=>検証=>結果を確認します。

・顧客はこれを悩んでいるんじゃないか?

・これだったらその悩みを解決できて、そこでお金がもらえるんじゃ無いか?

・実際に小さいものを用意して売ってみようか? 小さい機能追加してみようか?

・売れた? じゃあ、本格的に用意をしよう

です。

なので、失敗するのであれば、一刻も早く失敗する。それが学習ループです。

リーンスタートアップとはこのような起業方法です。従来の方法に比べて、かなり精度が高くスタートできるのがわかります。

サイバネティクス理論を取り入れた、誘導ミサイルみたいなものですね。

ただし!!!

リーンスタートアップがよくわからず、悩んで足が止まるくらいだったら、いいからガンガン進めちゃった方がいいんじゃないかと、個人的には思っています。

普通の人や、スタートアップ初心者がごちゃごちゃ考えると、たいてい進まずに諦めるもんです。

特にその分野自体をはじめてやる場合、どちらにせよ、よくわかりません。

検証とか言われましても。。。というのが正直なところだと思います。

突っ込んで、一回叩きのめされて、2回目突っ込む時に「ああ、リーンスタートアップって正しいよね。これだよね」というふうに言えるようになったほうが健全だと思っています。

業界に詳しければ、別なんでしょうが、強くそれを感じています。理論だけの人は行ったり来たりで進まずに、割と大変そうだなぁ、とはたから見て思います。

ただ、なんにせよ、最低限のテストを実施して、失敗するまでの速度を速めるという感覚は、持っておくといいのではないでしょうか?

松田